このページでは大阪市中央区の難波神社・坐摩神社・豊国神社・少彦名神社・報恩院・高津宮の御朱印をご紹介しています。

目次

難波神社 大阪市中央区

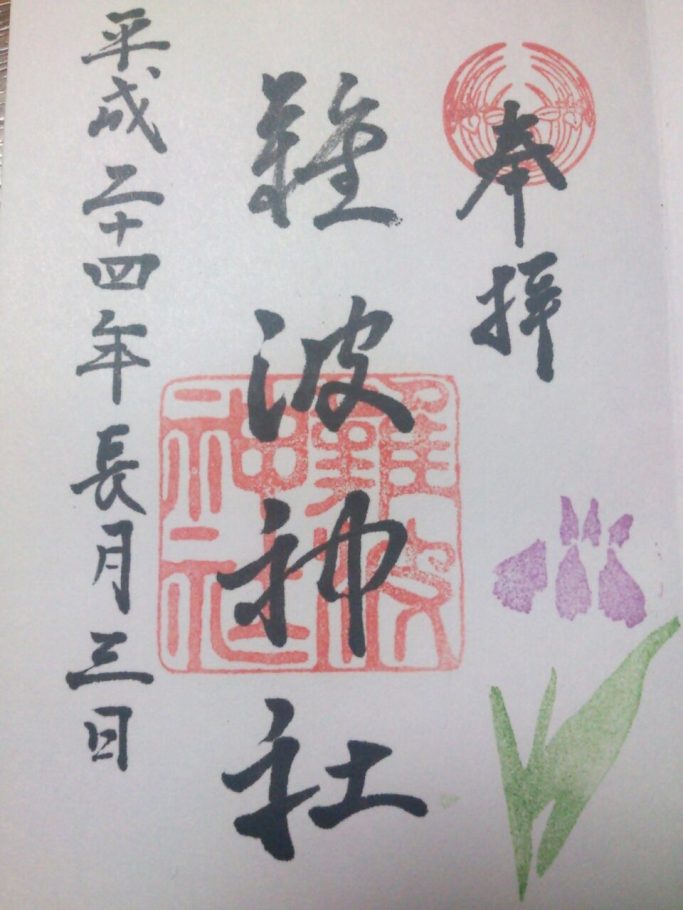

難波神社の御朱印

オリジナル御朱印帳

【概略】

創建は反正天皇と伝えられ、当初は大阪府松原市に鎮座していた。天慶6年(943年)に現在の天王寺区上本町に遷座、慶長2年(1597年)現在地に遷座、昭和20年(1945年)空襲により全焼、昭和49年(1974年)に再建され現在に至る。

地下鉄御堂筋線本町駅から徒歩で行きました。街中にあるのでいつ行っても賑やかです。御朱印は授与所にていただきました。

【祭神】

仁徳天皇、素盞嗚尊

【鎮座地】

大阪府大阪市中央区博労町4−1−3

坐摩神社 大阪市中央区

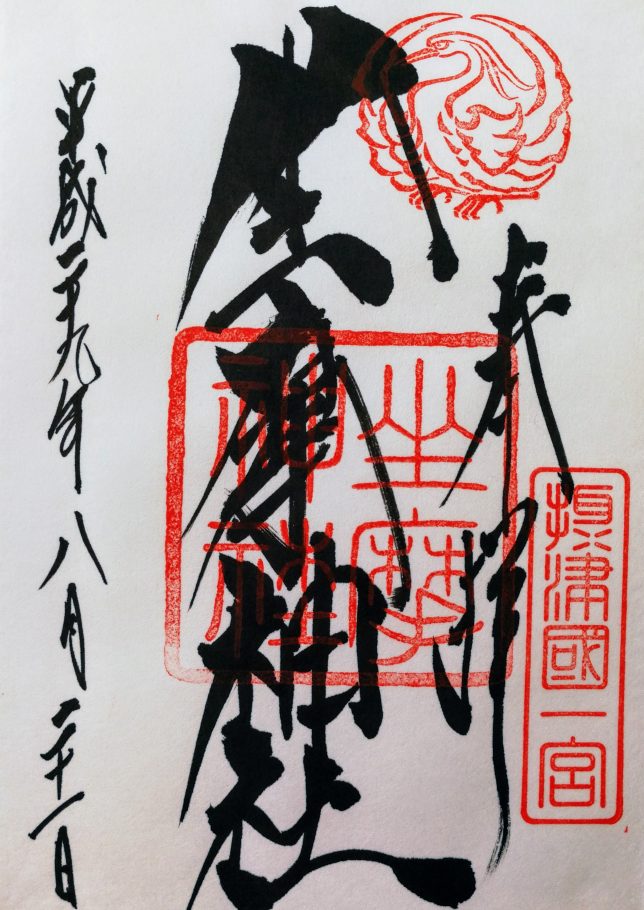

坐摩神社 摂津國一宮 の御朱印

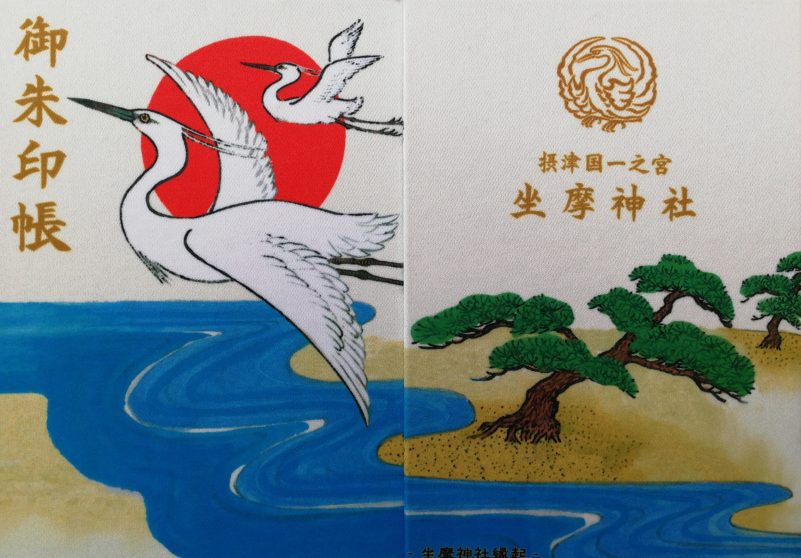

オリジナル御朱印帳

【概略】

神功皇后が三韓征伐より帰還したとき、淀川河口の地に坐摩神を祀ったことに始まる。延喜式神名帳では摂津国西成郡唯一の大社に列し、住吉大社と同じく摂津国一宮を称している。大阪築城の際に大阪の中心部の船場に遷座し、同地の守護神的存在となっている。

地下鉄御堂筋線本町駅から徒歩でいきました。オフィス街の中にあります。御朱印は授与所にていただきました。参拝時はなかったのですが現在はオリジナル御朱印帳があるようです。再訪して購入したいと思います。

【祭神】

坐摩神(生井神、福井神、綱長井神、波比岐神、阿須波神の総称)

【鎮座地】

大阪府大阪市中央区久太郎町四丁目渡辺3号

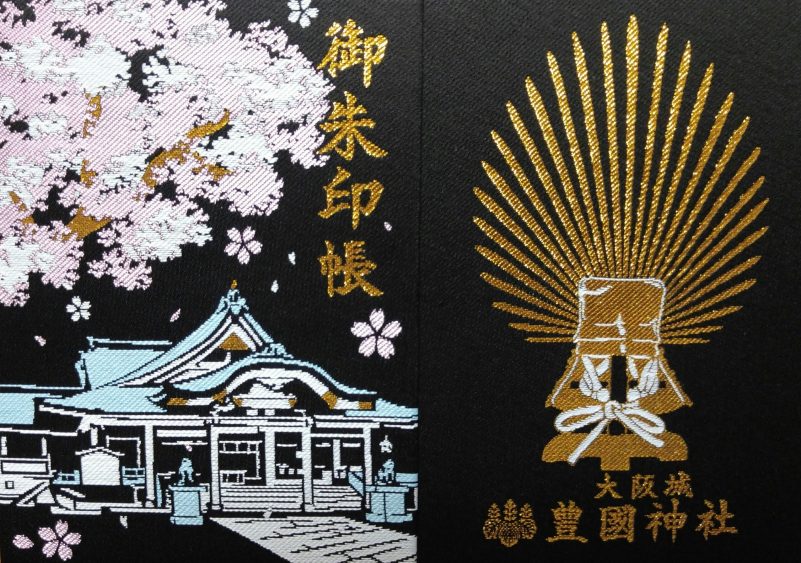

豊國神社 大阪市中央区

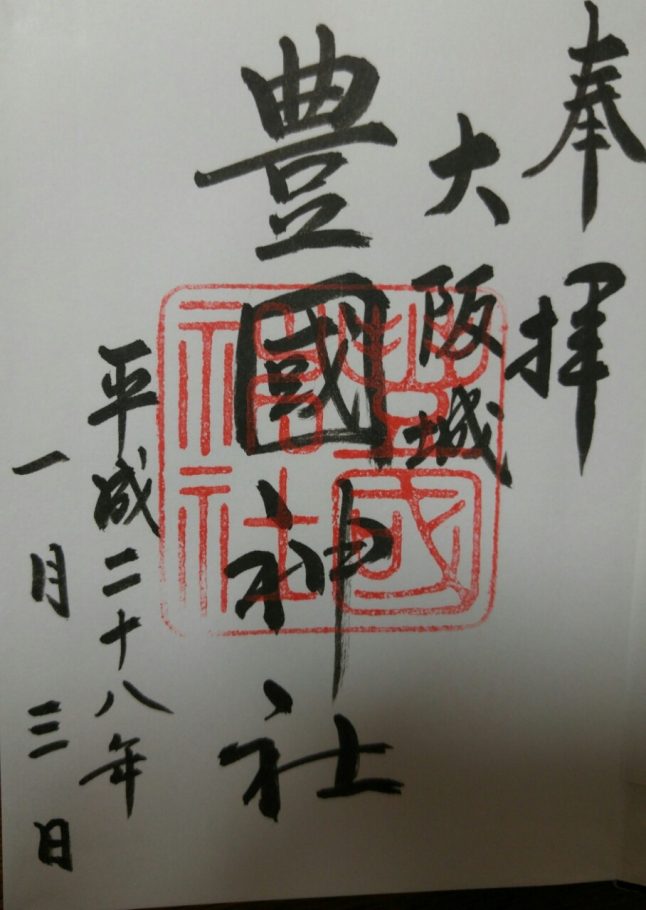

豊國神社 の御朱印

オリジナル御朱印帳

【概略】

大阪城内に鎮座する。京都市の豊国(とよくに)神社の大阪別社として明治12年に創建。後に独立して豊國(ほうこく)神社に改称した。出世開運の神として信仰を集める。

森ノ宮駅から城内を歩いて参拝しました。中国系の方を始め外国人がたくさんいました。御朱印は授与所にていただきました。

【祭神】

豊臣秀吉公、豊臣秀頼公、豊臣秀長卿

【鎮座地】

大阪市中央区大阪城2番1号

関連記事

少彦名神社 大阪市中央区

少彦名神社の御朱印

オリジナル御朱印帳

【少彦名神社概略】

日本医薬の祖神である少彦名命を祀る。薬の神様として医薬業に携わる会社・関係者などの信仰を集めている他、病気平癒・健康祈願の御利益があるとして多くの信仰を集めている。

豊臣時代から薬業者の集まる大阪道修町に鎮座する。安永9(1780)年に京都の五條天神より少彦名命を招き、神農炎帝王とともに祀ったのが始まり。

ビル街の狭間にあり、ここを目指して来る人でないとわからないロケーションです。タクシーで行きましたが運転手さんも存在を知らなかったようです。

オリジナル御朱印帳がありましたので購入しました。

【祭神】

少彦名命、神農炎帝

【鎮座地】

大阪市中央区道修町二丁目1番8号

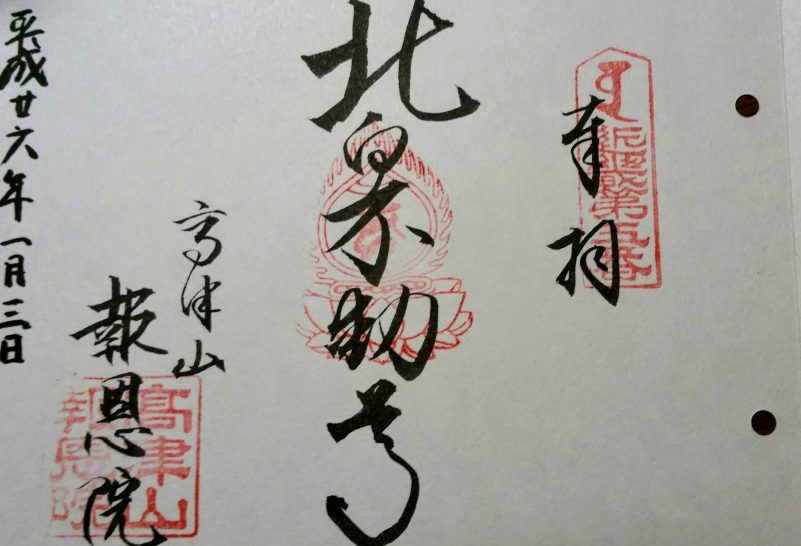

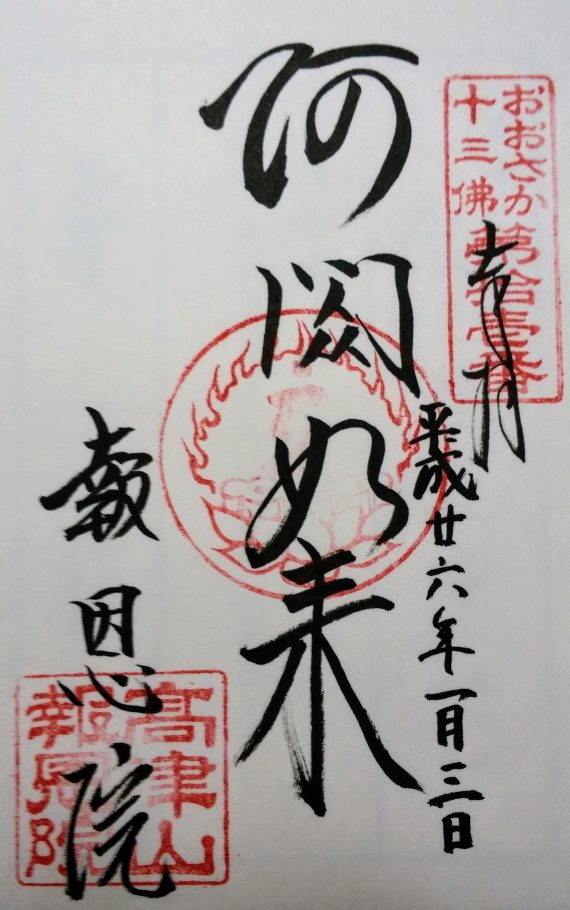

報恩院 大阪市中央区

近畿三十六不動 北向不動尊の御朱印

おおさか十三仏の御朱印

【概略】

寛門年間に良遍上人が大阪の上町台地の佳き地を選び、現世利益の不動明王の世相にあった北向不動明王を造立したことが、始まりと伝えられている。また、北向不動明王と同時期に植えられたという樟は、相生の樟として有名で、戦前までは、繁茂していたという。大阪大空襲により北向不動を残してほぼ全焼したが再興。

高津宮の向いにあります。大阪市営地下鉄谷町線 谷町九丁目駅から徒歩で行きました。御朱印は受付でいただきました。

【名称】

高津山報恩院 真言宗醍醐派 本尊:不動明王

摂津国八十八箇所 第21番、近畿三十六不動尊霊場 第5番、おおさか十三仏霊場 第11番

【所在地】

大阪市中央区高津1丁目2-28

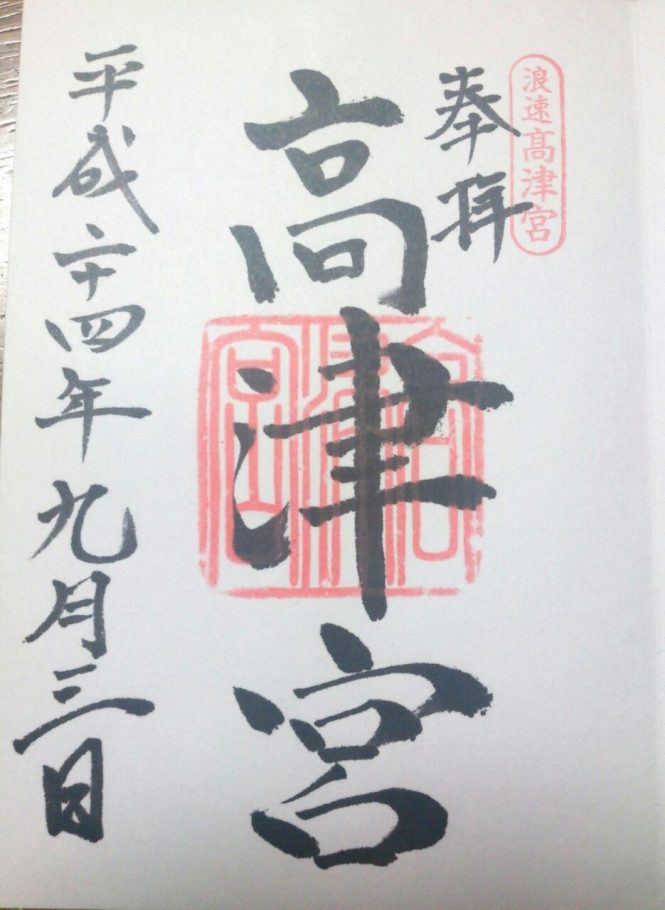

高津宮 大阪市中央区

高津宮の御朱印

【概略】

貞観8年(866年)、勅命により難波高津宮の遺跡が探索され、その地に社殿を築いて仁徳天皇を祀ったのに始まる。天正11年(1583年)、豊臣秀吉が大坂城を築城する際、現在地である比売古曽神社の境内に遷座した。比売古曽神社は当社の地主神として摂社となった。古典落語「高津の富」「高倉狐」「崇徳院」の舞台として知られ、古くから大坂町人の文化の中心として賑わっていた。

地下鉄谷町線谷町九丁目駅から徒歩で行きました。御朱印は授与所にていただきました。

【祭神】

仁徳天皇

【鎮座地】

大阪府大阪市中央区高津1-1-29

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2479cdec.7247110e.2479cded.c1fcbbeb/?me_id=1385906&item_id=10002243&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff261009-kyoto%2Fcabinet%2Fr_travel_cp%2Fr-travel_30000.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)