このページでは東京都青梅市の武蔵御嶽神社・青梅住吉神社・塩船観音寺の御朱印をご紹介しています。

目次

武蔵御嶽神社 東京都青梅市

武蔵御嶽神社の御朱印

オリジナル御朱印帳

大きさ:11×16 紙質:普通

【概略】

創建は崇神天皇7年(紀元前91年)とされる。天平8年(736年)に行基が蔵王権現を勧請したといわれる。中世以降、山岳信仰の霊場として発展し、以降は修験場として知られる。

パワースポットの宝庫として知られ、宿坊での宿泊や滝行で人気がある。守り神の「おいぬ様」として祀る狼信仰の神社であることから犬を連れた参拝者も多い。

ロープウェイがあるので楽に行けるかと思っていましたが、降りた駅からかなりの登りがあり、正直かなり疲れました。御朱印は授与所にていただきました。

神社までの道のりで撮影した風景です。関東平野が見渡せる位置にあり、山岳信仰が盛んになったのが良くわかります。

【祭神】

櫛真智命

【鎮座地】

東京都青梅市御岳山176

住吉神社 東京都青梅市

住吉神社の御朱印

【概略】

応安2年(1369)に青梅の延命寺を開山した季竜が、寺背にあたる当地に故郷摂津国住吉大社の神を勧請したとされる。以来、青梅村の鎮守社として崇敬を集めている。青梅大祭は関東でも屈指の規模のお祭りとして知られる。

青梅駅前のある神社ですが車で行ったため車を停める場所がなくて大変でした。氏子の方が親切に誘導してくれたため境内入口に停めることができました。御朱印は社務所にていただきました。

階段が結構きつかったです。

【祭神】

上筒之男命、中筒之男命、底筒之男命、神功皇后

【鎮座地】

東京都青梅市住江町12

塩船観音寺 東京都青梅市

塩船観音寺の御朱印

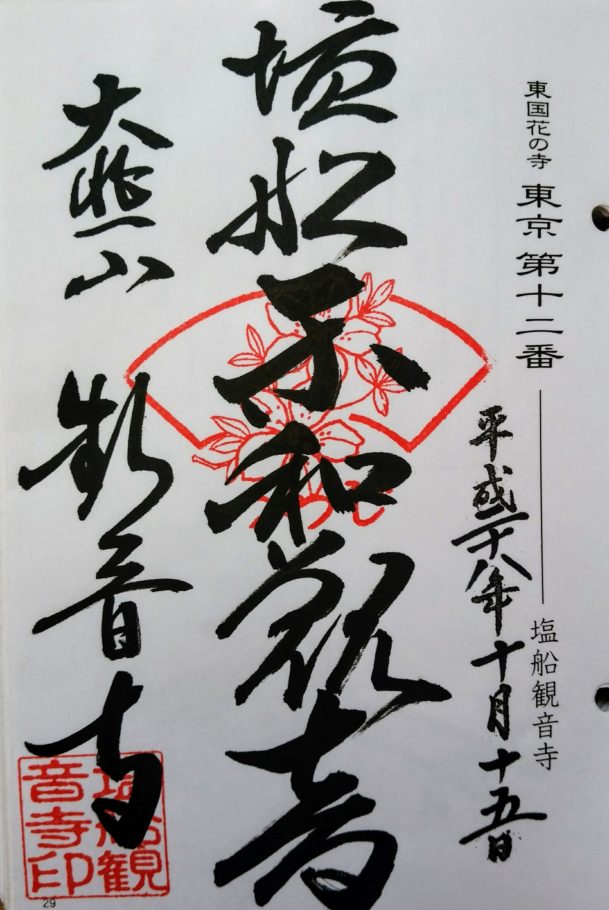

東国花の寺の御朱印

関東八十八か所第72番の御朱印

塩船観音寺オリジナル御朱印帳

【塩船観音寺概略】

大化年間(645年 – 650年)に、若狭国の八百比丘尼が、紫金の千手観音像を安置したことに始まるといわれる。(八百比丘尼とは人魚の肉を食べて不老不死になった尼僧。全国各地に伝説がある。)「塩船」というは、天平年間(729年 – 749年)に行基がこの地を訪れた際、周囲が小丘に囲まれて船の形に似ているところから、仏が衆生を救おうとする大きな願いの船である「弘誓の舟」になぞらえて、名付けられたものと伝えられている。

毎年春(特に5月)に開催されているつつじ祭りはとても有名で、多くの観光客でにぎわう。この時期のみ入山料が必要です。

【参詣略記】

多摩から埼玉エリアは観光的に見るべきものが少なく、さらに道が混んでいて、かつ狭かったりするので、あまり足が向きませんでした。そんなわけで東京の著名寺院ですが参詣がここまで遅くなりました。

車は三門前に停めて登りましたがさらに上にも駐車場がありました。たいした階段でもないのでどちらでも大丈夫かと思います。

帰りに「つつじや」というどら焼きの店に寄りました。なかなか美味しかったのですが、調べて見ると2017年の4月に閉店とのことです。

【名称】

大悲山塩船観音寺 真言宗醍醐派別格本山 本尊:十一面千手千眼観世音菩薩

関東八十八ヶ所72番、東国花の寺百ヶ寺 東京13番、奥多摩新四国59番

【所在地】

東京都青梅市塩船194

金剛寺 東京都青梅市

金剛寺には伺ったのですが残念ながらご不在で御朱印はいただけませんでした。写真のお寺の概略のみ記載いたします。

【概略】

承平年間(931~938)に平将門がこの地に堂宇を建立、持仏の阿弥陀仏を安置し「無量寿院」と称したことに始まるとされる。中庭には、平将門伝説をもつ「将門誓いの梅」がある。梅の季節を過ぎても実が黄色くならず青いことから「青梅(おうめ)」と呼ばれ、青梅市の名称の由来となったともいわれている。

青梅の市街地を抜けて住宅地の中にあります。駐車場は広く問題なく駐車できます。

【名称】

青梅山無量寿院金剛寺 真言宗豊山派 本尊:白不動明王

東国花の寺東京11番

【所在地】

東京都青梅市天ヶ瀬町1032